Santa Caterina Villarmosa (CL)

Il caso di questo centro rurale del territorio nisseno ben rappresenta quella complessità del processo insediativo comune a molte delle città nuove siciliane, e che sovente implicò tempi di realizzazione lunghi e talvolta assai lunghi. Si giunse, infatti, alla fondazione compiuta dell’abitato solo dopo il rilascio di due licentiae da parte della Corona e della corte vicereale, nell’arco di circa trent’anni.

La prima fu concessa, sul finire del luglio 1572, dal presidente del Regno, il Magnus Siculus Carlo Aragona Tagliavia, al nobile ennese Pietro Andrea Grimaldi, barone di Risichillia, in ricompensa della sua fedeltà alla Corte e dei suoi meriti, abilità da giurista incluse, perché potesse popolare uno dei suoi feudi baronali, realizzandovi un paese, nelle sue intenzioni da denominarsi, probabilmente per ragioni devozionali, Santa Caterina. Sin da questa prima licenza il legame fra iniziativa insediativa e potenziamento della coltura cerealicola, tradizionale leitmotiv delle fondazioni siciliane, si palesa nel dettato del privilegio tra le motivazioni del placet concesso, in nemmeno tre mesi, al barone dal governo vicereale, sebbene vincolato alla successiva approvazione regia.

Tuttavia, come spesso capitava in simili imprese, qualcosa dovette andare storto: l’investimento finanziario era grosso e reperire gente pronta a trasferirsi nel nulla di campagne desolate, nonostante i tantissimi diseredati, tutt’altro che facile. Nel 1600 il figlio del feudatario, Giulio Grimaldi, una volta investito della baronia rimasta inhabitata, richiedeva il rilascio di una nuova licenza, pure inviando a Corte in Madrid una copia autenticata del privilegio di fondazione di trent’anni prima. Filippo III, nel 1603, acconsentiva all’iniziativa – la ratifica viceregia sarebbe giunta l’anno seguente –, imponendo però che entro un decennio la popolazione del nuovo abitato avrebbe dovuto contare almeno 100 famiglie (fuochi), e ciò al fine di contenere la dispersione demografica.

Stavolta le cose dovettero andare diversamente, forse anche per sottrarsi alla sanzione minacciata dal sovrano in caso di inadempimento. Lo prova il rivelo delle anime e dei beni presentato nel 1616 da oltre 140 capi di casa della nuova terra di Santa Caterina che ne attesta sia una già discreta consistenza demografica sia una significativa strutturazione dell’impianto urbano, articolato in più quartieri: quelli di la testa dell’acqua – l’approvvigionamento idrico era la conditio sine qua non di qualunque attività fondativa –, della Croce – il più popoloso –, della Chiesa o di la Matrici ecclesia, di la Chiazza, del Puzzillo. Come per pressoché tutte le città nuove siciliane le condizioni di vita, specialmente nelle prime fasi insediative, restavano durissime, come comprovato dal rivelo presentato da un tal mastro Aloisio Barsalona, la cui famiglia, composta da otto persone, abitava in appena una stanza, o da quelli dei miserabili che proprio nulla possedevano.

La riuscita dell’impresa dovette spingere un quarto di secolo dopo, nel 1625, il figlio di Giulio, Pietro Andrea Grimaldi iuniore, nuovo barone di Santa Caterina – così era stata nel frattempo ridenominata l’antica baronia di Risichillia –, a seguire le orme del nonno, intraprendendo anche lui una nuova fondazione per potenziare la redditività di un’altra baronia di cui erano investiti i Grimaldi, quella di Monaco, non molto distante dalla stessa Santa Caterina. Tuttavia, nonostante il consenso delle municipalità vicine che avrebbero potuto essere in teoria danneggiate da un eventuale esodo di abitanti – Polizzi, Calascibetta ed Enna –, e il pagamento alla Corte di una cospicua somma di danaro, questo secondo nuovo centro non vide mai la luce per le difficoltà, probabilmente finanziarie, incontrate dal feudatario e ciò sebbene nelle sue intenzioni dovesse pure venire denominato significativamente Grimaldo, in un chiaro intento autocelebrativo e autopromozionale della famiglia, non raro in simili attività di pianificazione urbana.

Maurizio Vesco

Segnature archivistiche

- Conservatoria del Real Patrimonio, reg. 174, c. 7v

- Conservatoria del Real Patrimonio, reg. 248, c, 180r

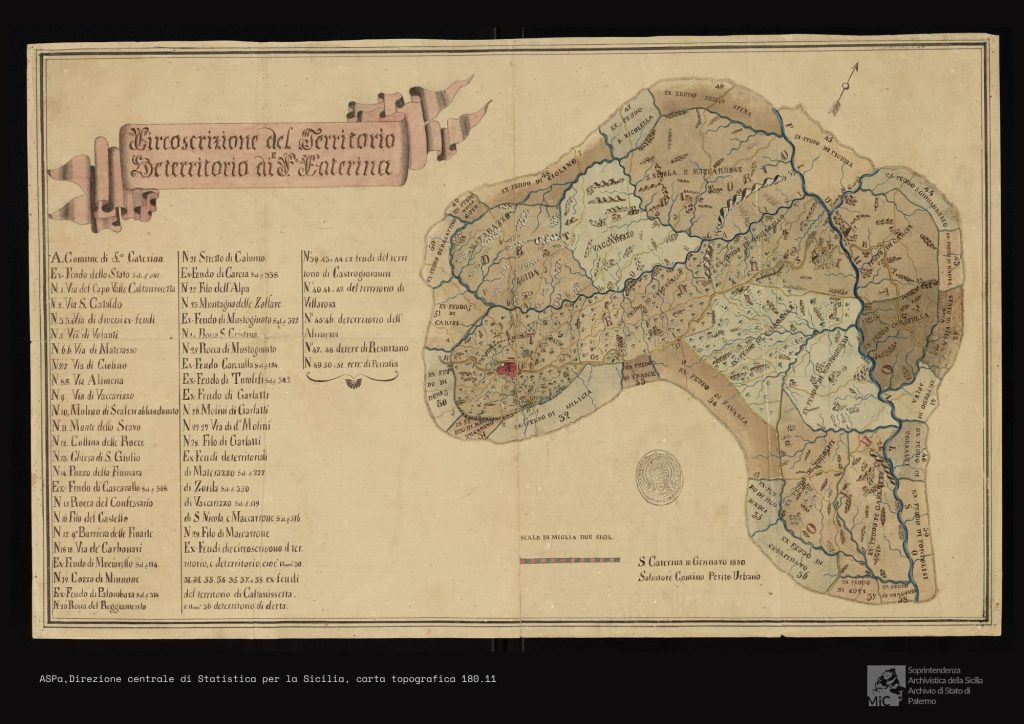

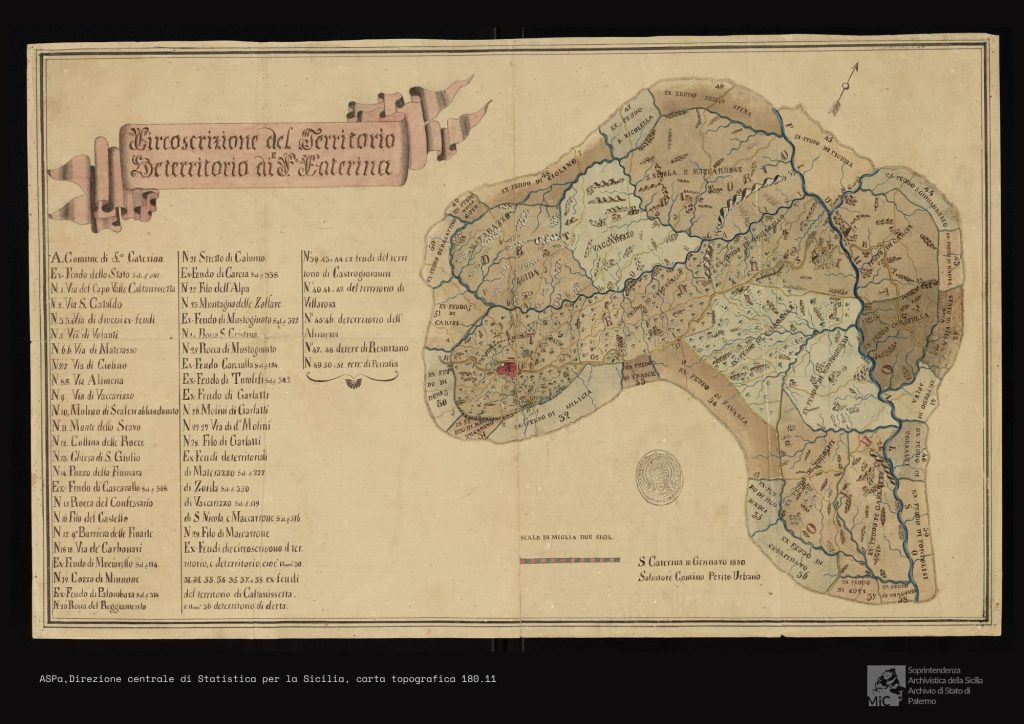

- Direzione centrale di Statistica per la Sicilia, carta topografica 180.11

- Tribunale del Real Patrimonio, Riveli, b. 54, reg. II, c. 25r

- Real Cancelleria, reg. 638, c. 275v

Ultima modifica: 21 Novembre 2024