1794, settembre 10, San Pietro Sopra Patti. Giuseppe Di Blasi, sacerdote, denuncia l’arresto subito in violazione del diritto di asilo ecclesiastico

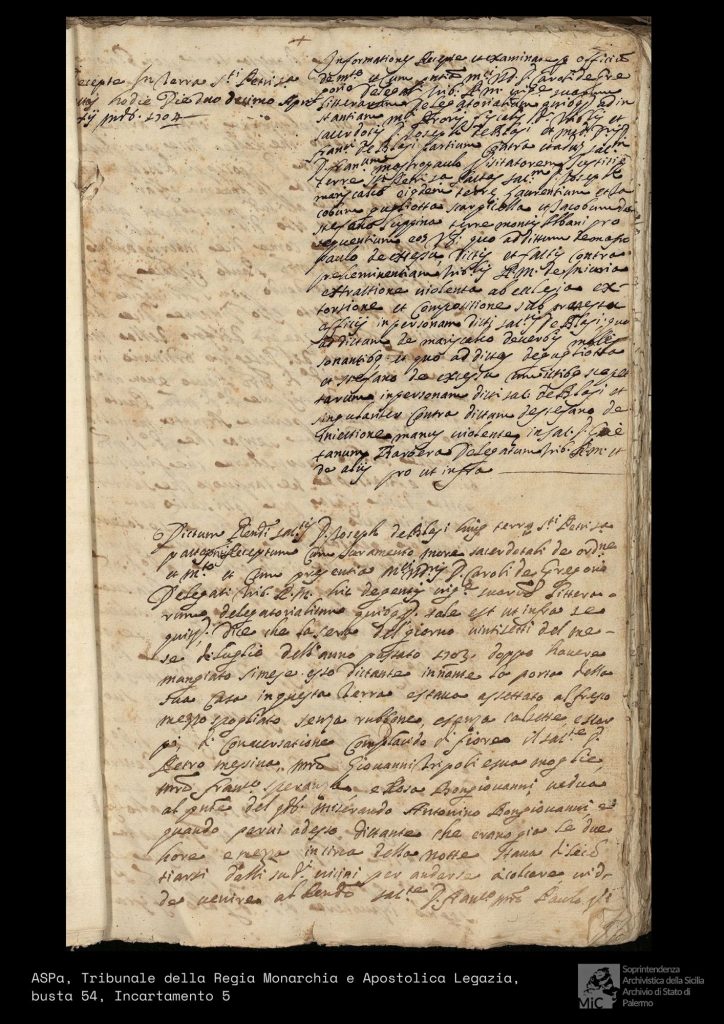

Archivio di Stato di Palermo, Tribunale della Regia Monarchia e Apostolica Legazia, busta 54, Incartamento 5, cc. 1-4

Leggi i racconti collegati: Iniurias Accipiendo Sed Non Gratias Agendo

Documento:

Deposizione del sacerdote Giuseppe Di Blasi, mastro notaro del delegato locale del Tribunale della Regia Monarchia, presso la Curia arcivescovile di Messina (1704)

Sunto

San Piero sopra Patti, 1704 settembre 10

Il sacerdote Giuseppe Di Blasi, mastro notaro del delegato locale del Tribunale della Regia Monarchia, arrestato con l’accusa di concubinato su mandato della Curia arcivescovile di Messina, testimonia dinnanzi al proprio superiore, il delegato Carlo Di Gregorio, in merito alle modalità dell’arresto, accusando il Visitatore di giustizia di San Piero, Francesco Mastropaulo, di violazione del diritto di asilo ecclesiastico e della giurisdizione del Tribunale della Monarchia e di estorsione.

Analisi del documento e contesto della vicenda processuale

Tra i documenti del Tribunale della Regia Monarchia conservati presso la sede Gancia dell’Archivio di Stato di Palermo, all’interno della busta 54 del fondo, figurano due fascicoli riguardanti una lite giudiziaria che vide opporsi, a inizio ‘700, due potenti famiglie del paesino di S. Piero sopra Patti (oggi S. Piero Patti, comune della città metropolitana di Messina), i Di Blasi e i Mastropaulo. La vicenda ebbe importanti ricadute sul piano politico, provocando un conflitto istituzionale tra gli uffici giudiziari ecclesiastici e quelli secolari, i cui funzionari più importanti appartenevano proprio alle due famiglie rivali: due fratelli Di Blasi, Francesco e Giuseppe, ricoprivano rispettivamente le cariche di Capitano di giustizia e Maestro notaro del Delegato locale della Regia Monarchia; due Mastropaulo, Francesco e Diego, erano invece Visitatore di giustizia e Vicario foraneo per conto dell’Arcivescovo di Messina.

La lettura delle carte suggerisce l’idea dell’esistenza di una vera e propria guerra tra fazioni, in cui i contendenti non disdegnano di sfruttare contro i nemici i propri poteri istituzionali, trasformando in così una contesa privata in una lotta di potere che arriverà a coinvolgere l’intero sistema giudiziario locale.

È in questo contesto generale che il sacerdote Giuseppe Di Blasi viene accusato dal Capitano di giustizia, presso la Curia arcivescovile di Messina, di violazione del celibato ecclesiastico e convivenza more uxorio con una concubina. Accusa prontamente ricambiata dal Di Blasi presso la sede palermitana del Tribunale della Regia Monarchia.

Nella deposizione trascritta di seguito, aperta dalle consuete formule introduttive in lingua latina e chiusa dalla sottoscrizione del testimone («Io […] confermo come sopra»), Giuseppe Di Blasi denuncia, in particolare, di avere subìto un arresto condotto con modalità a dir poco irrispettose nei confronti non solo della sua persona, ma anche della carica ricoperta e, addirittura, dell’autorità regia, rappresentata dal delegato locale dell’Apostolica Legazia (1). Il sacerdote sarebbe stato arrestato infatti in casa sua, “mezzo spogliato, senza rubbone e senza calzette e scarpi”, e così trascinato per strada ed esposto al pubblico ludibrio. Solamente all’arrivo in casa del Visitatore, gli sarebbe stato concesso di vestirsi.

La deposizione prosegue poi con il racconto della fuga del sacerdote, scappato rocambolescamente agli agenti del Visitatore nel tragitto successivo verso il carcere e con il tentativo delle guardi di ricatturare il fuggiasco sparando addirittura «tre botte di scopettate (2), che però, grazia di Dio!, non lo colpirono, et esso dittante potté arrivare a nascondersi dentro la macchia (3)».

Rifugiatosi all’interno di una chiesetta del posto, il prete sarebbe stato estratto, in armi, addirittura all’interno della sacrestia, con tanto di fucile poggiato sull’altare in segno di minaccia, con totale spregio del diritto di asilo ecclesiastico e della sacralità del luogo (4).

Estratto dall’edificio, il Di Blasi, stando alla sua deposizione, sarebbe stato costretto a montare su una mula, la quale, imbizzarritasi, lo avrebbe colpito, una smontato di sella, con un calcio al petto. La teatralità con la quale viene narrato l’episodio è di quelle che si trovano di frequente nelle deposizioni dei testimoni in tribunale: «s’hebbe a confessare esso dittante e, fatta celebrare la santa messa in detta chiesa et al fine di essa messa s’hebbe a comunicare per viatico, tanto si vidde in periculo d’havere a morire».

La testimonianza si chiude con un’ultima, gravissima denuncia nei confronti del Visitatore, reo di aver estorto al sacerdote 46 libbre di seta in cambio della liberazione. Accusa aggravata dal fatto che, sempre stando alla testimonianza riportata sopra, il Mastropaulo sarebbe stato perfettamente consapevole dell’ingiustizia commessa. Infatti, il Di Blasi sostiene di aver saputo, in confidenza, dal

conoscente da lui inviato, per “aggiustare la cosa”, in casa del Visitatore, che questi, ad un certo punto della trattativa, avrebbe ammesso che “non ci erano informazioni” che potessero avvalorare in maniera inoppugnabile le accuse di concubinato avanzate contro l’avversario.

Tutta la deposizione va presa, naturalmente, con le pinze, dal momento che le fonti giudiziarie, e in special modo le testimonianze presentate nel corso di un processo (in questo caso, addirittura, la testimonianza di una delle due parti in causa!), hanno molto spesso un carattere fazioso e parziale. Rimane, tuttavia, la capacità del documento di restituire notizie interessanti sul contesto della S. Piero Patti di inizio Settecento, contrassegnato da una forte conflittualità tra le maggiori famiglie dell’aristocrazia locale, dalla quale scaturiscono anche continui conflitti di competenza tra tribunali laici ed ecclesiastici. Una situazione che si intreccia, come testimoniato dai documenti successivi dei due fascicoli, che non è possibile riprodurre in questa sede, con le polemiche, di stampo illuministico, contro le immunità della Chiesa, tra cui quella dell’asilo ecclesiastico, e, in generale, contro tutti i privilegi accordati a categorie particolari di soggetti.

Autore scheda

Salvatore Spica

Note

(1) Il 5 luglio 1098, con l’emanazione della bolla Quia propter prudentiam tuam, papa Urbano II conferisce a Ruggero I d’Altavilla, vincitore degli Arabi infedeli, il titolo di legato pontificio per la Sicilia. In virtù del privilegio, il sovrano siciliano viene riconosciuto rappresentante permanente del pontefice nell’isola, con poteri giurisdizionali molto ampi su tutti i religiosi siciliani. Poteri esercitati inizialmente da giudici nominati dalla Corona di volta in volta a seconda delle necessità del momento, ma delegati, a partire dal 1579 per volere di Filippo II, a un Tribunale permanente denominato Tribunale della Regia Monarchia. Tra le tante competenze della nuova corte rientra quella di giudicare in via esclusiva i propri dipendenti. Si tratta del cd. “privilegio di foro”, invocato senza successo dal sacerdote Di Blasi nel corso dell’arresto subito ad opera delle guardie del Visitatore di Giustizia Mastropaulo, che consente ai delegati della Regia Monarchia e ai loro sottoposti di essere giudicati solamente dai propri superiori. La violazione del privilegio di foro è proprio una delle accuse più gravi rivolte al Mastropaulo, reo, secondo l’avversario, di aver offeso il Re in persona negando la competenza del regio tribunale nel caso in questione.

(2) Tre colpi di fucile.

(3) Nel bosco.

(4) Il diritto di asilo ecclesiastico, introdotto inizialmente dalle maggiori autorità cristiane e riconosciuto nel 313 d.C. anche dall’imperatore Costantino, vietava l’effettuazione di arresti in armi all’interno di chiese ed altri luoghi di culto. I fondamenti teorici dell’istituto furono elaborati con precisione a partire dall’età moderna. Si stabilì solamente allora che l’immunità sacra era riservata al solo edificio e veniva attribuita soltanto per via indiretta ai fuggiaschi ivi rifugiati. Permaneva, in ogni caso, tutta una serie di clausole, impossibili da illustrare in maniera esaustiva in questa sede, che limitavano il riconoscimento del diritto, dando spesso adito, con la loro ambiguità, a complesse controversie giurisdizionali tra tribunali laici ed ecclesiastici in merito all’applicabilità dell’istituto. Tra i più illustri fruitori del diritto di asilo sacro va ricordato senza dubbio fra’ Cristoforo nei Promessi Sposi. L’istituto venne abolito in Europa a partire dal Settecento, nell’ambito del processo di secolarizzazione tipico del mondo occidentale contemporaneo. I primi paesi ad eliminare del tutto il privilegio furono la Francia, nel 1547, e l’Inghilterra, nel 1625. In Italia, fu l’illuminista milanese Cesare Beccaria, autore del celebre trattato Dei delitti e delle pene, il primo a proporne la completa cancellazione. Si arriverà, tuttavia, alla piena eliminazione dell’istituto su tutto il territorio nazionale solamente dopo l’unificazione, con l’estensione all’intera penisola delle leggi Siccardi, emanate nel 1850 nel Regno di Sardegna

Ultima modifica: 09 Maggio 2025